「M1グランプリ」が「金曜ロードショー」「名探偵コナン」「橋本環奈」に並ぶ大衆テレビコンテンツ四天王の座に君臨したのは、そう最近のことではない。

いまやお笑いは国民的(私はこの形容詞が嫌いだ、大体いつも私が非国民ということになるから)娯楽であり、これを嫌う人を見つける方が難しいくらいだ。

ところで、お笑いの本質とは「面白いことを言うこと」であろうか。

お笑いには「ネタ」という台本があり、漫才だろうとコントだろうとそれを下敷きにして芸が行われる。

そのネタに含まれる文学的意味内容が面白ければ面白いほど、お笑いは面白くなるのだ、と考えるのは自然であろう。

ところが、昨今のテレビシーンでは、お笑い芸人が漫才やコントといった演劇の形式で笑いを提供することは少ない。

俗にひな壇芸人などと言うように、フリートーク形式のバラエティ番組が人気を博し、台本のない即興的なお笑いが求められるようになったためである。

こうしてお笑いの形が変遷する中、「お笑い」の本質に対して私は想いを馳せていた。

①驚

2024年の名古屋大学文化祭にて、サークル「大学生の自由研究」メンバーの唐揚げモグモグ太郎なんすい氏によって「フリップ王子」という企画が行われた。

この企画は、フリップ芸の形式でフリップをめくりながらツッコミを入れるというお笑いステージだった。

ただし、フリップにはAIが生成した無秩序な絵が描かれており、ツッコミの文章はワードサラダで構成されている。

例を挙げると、こういった具合である。

いや、お前

アマガエルの露光したテトロドトキシンかい!!

お前それ放浪の蕁麻疹が戯れに言うて、

先手必勝やー言うて

アマガエルの露光を蓄えた末のテトロドトキシンやないか

依頼されたジャスミンを誰のエポックに刻もうかな

とか言ってる場合じゃないねん!

刻んだけども!

頼むわー 口寂しいわー(引用:唐揚げモグモグ太郎なんすい「フリップ王子」)

百花繚乱ですね これ

「一緒に地下世界の献血ルームへ行こうよ」

「ブレイマンを怒る!トネリになるべくしてなった愉快犯!そんなわけですか~!??」(引用:唐揚げモグモグ太郎なんすい「フリップ王子」)

現場は意外とウケており、みんなそれなりに笑っていた。

私はその光景に強い驚きを覚え、ここにお笑いの本質を見た気がしたのである。

それはつまり、“形式” を前提とした演劇性によって引き起こされる催眠作用である。

②解

「お笑いの面白さは、予想を裏切られることに起因する」という説がある。

すなわち、お笑いにおいて鑑賞者は、否応なく然る後の展開を予測し「期待」するのだ。

この期待をいかに裏切るかがお笑いのミソなのだが、このような期待を生むための機構として、お笑いには「形式」が存在する。

「ボケ vs. ツッコミ」という演者の役割や、漫才・コントなどというジャンルごとに異なる構成、ネタのストーリー展開……あらゆる部分に「形式」は作用する。

そして、フリップ芸というのは極めて分かりやすい「形式」の一つである。

フリップをめくりながらツッコミを入れていく、という1話完結型の明瞭な形式を持つフリップ芸は、しかしそれゆえにネタ自体の面白さに大きく依存しているように思える。

すなわち、フリップに描かれたイラストが一コマ漫画として優れており、且つそこに入るツッコミの文面がコミカルで的確である、ということこそが面白いフリップ芸の条件なのではないか。

ところが、「フリップ王子」が示唆しているのはそれと真逆の事実だ。

「フリップ王子」で行われるフリップ芸には、”ネタ自体の面白さ” は一切ない。

あるのはただ、フリップをめくりながらツッコミを入れていくという “フリップ芸の形式” だけである。

にもかかわらず、「フリップ王子」が依然として笑いを取れてしまったのはなぜかと言えば、それがひとえに “フリップ芸” だったからに他ならない。

「フリップ王子」は、フリップ芸の形式を持つことによってのみ “フリップ芸” たり得、逆にそれ以外によってはフリップ芸たり得ない。

そして、そこになお笑いが生じるのであれば、フリップ芸の面白さとはネタではなく形式にこそ宿るものなのではないか。

考えてみれば、これと同様のことは様々な場面で示唆される。

例えば、落語。

日本古来の笑い文化である落語には、定番と化した有名なネタ(噺)がいくつもある。

「寿限無」や「時蕎麦」のような定番ネタを鑑賞するとき、鑑賞者が楽しんでいるのはネタの意味内容ではあり得ない。

とうに見知ったオチに向かって展開していく噺でも、そこに “落語” という形式があればこそ、「笑える・笑ってよい」という共通認識が鑑賞者のあいだに醸成される。

これによって、威勢よく噺を進める落語家を中心に “お笑いの空間” が生み出され、鑑賞者たちは笑いの渦に包まれる。

なお、ここで言う「”落語” という形式」に含まれるのは、何も噺の論理構造や展開のしかただけではない。

落語家の特有の喋り方や、その服装、表情、声色、一段高いステージ、バシンと鳴る扇子の音、周囲の客たちの笑い声、自分がチケットを買って来たという事実、etc……といった全ての環境がそれに当たる。

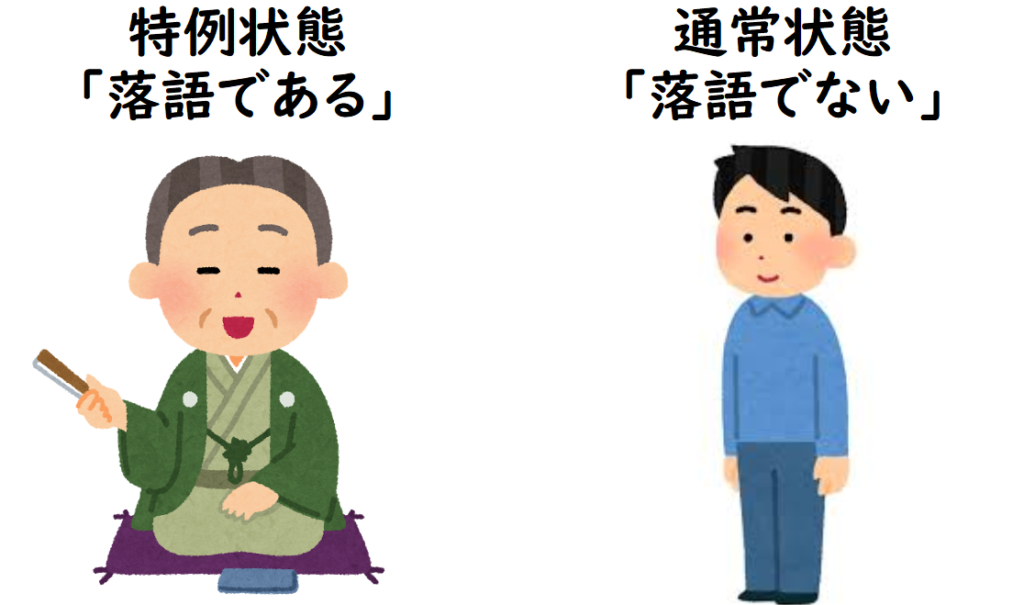

すなわち、「今は落語ではない」という平常状態から「今は落語である」という特例状態へと環境が変化した “ように感じる” ための要因すべてを、”形式” の一部であると見做したい。

逆に言えば、「落語である」という状態は、落語ではない普段の状態からあらゆる方法で差別化された状態であり、その差別化を主体が強く認識することによって初めて主体は「落語である」状態へと没入する。

先ほどから繰り返している「状態」という言葉は、実際のところ外界の客観的な性質を表すものではなく、単に認識主体(鑑賞者)が主観的に外界をどう認識するかという意味でしかない。

ここまでをまとめると、”お笑い” が成立するためのメカニズムは以下の通りだ。

① 一定の “形式” を持った空間によって、空間が通常状態から差別化され、

② 鑑賞者(認識主体)がその空間を「”お笑い”(≒特例状態)である」と認識することによって、

③ 主観的に「お笑い」が成立する。

ここまででは、あくまで鑑賞者1人に主観的な「お笑い」が生じただけだが、このような特例的鑑賞者たちが空間を占めることによって、空間そのものが特例的空間となり、やがて「お笑い空間」が成立する。

すなわち、「お笑い空間」の成立は一種の集団催眠に他ならない。

考えてみれば、催眠術とお笑いの構造は似ている。

なぜなら、催眠術とは

① 怪しげな雰囲気の催眠術師(≒ 一定の “形式” を持った空間)によって、空間が通常状態から差別化され、

② 鑑賞者(認識主体)がその空間を「”催眠術”(≒特例状態)である」と認識することによって、

③ 主観的に「催眠」が成立する。

ことに他ならないからだ。

ここでもやはりポイントなのは、あくまで催眠は「主観的に」成立するということである。

私は以前、一度催眠術を掛けられたことがある。

術師に「あなたは腕が下せなくなる」と言われたとき、本当に腕が下せなくなったので、

「すごい! なんで腕が下りないんだ?!」

と思った。

しかし、それと同時に「今は催眠がかかっているんだから、腕は下りないはずだ」と考えている自分がわずかに混じっていることに気づき、それを客観視した途端に腕が自由に動くようになった。

つまり、催眠が解けたのである。

これはどういうことかと言うと、

③ 一旦は主観的に成立した「催眠」が、

② 鑑賞者(認識主体)がその空間を「”催眠術” ではないかも知れない(≒通常状態)」と認識し直したことによって、

① 怪しげな雰囲気(≒ 一定の “形式” を持った空間)が解消され、通常状態に戻った

と説明できる。

催眠術は、あくまでかけられる側(認識主体)が自分の意志で主観的にかかりに行くものであり、「かかりに行っている自分」を客観視した途端に術は解けてしまう。

「催眠術だ」と主観的に認識しているからこそ、「催眠術ではない」いつもの環境から差別化され、目くるめく不思議な体験に晒されることができるのだ。

逆に言えば、かけられる側が催眠術にかかることができるのは、その人が薄らとでも「催眠術にかかりたい(その方が面白い)」と思っているからである。

これはお笑いにおいても同じで、「笑いたい」と思っているからこそ、お笑いで笑うことができるのだ。

当然、催眠術において重要なのは「催眠術の意味内容」ではない。

どんな術式でどんな呪文を唱え、どういう調合の秘薬を用いるか、といった事柄が催眠術の本質ではないことは、さすがに理解してもらえるだろう。

重要なのは形式、つまり、術師の怪しげな雰囲気や語り口、会場の雰囲気 etc…… である。

お笑いにおいて、ネタの意味内容以外の要素、例えば演劇的間合いの取り方や声色の変え方、演技力、演者の知名度、客の期待度、演者が堂々としているか、会場が温まっているか、etc……が重要であることは、これまでも認識されてきた。

しかし、私はこれをもっと極端に捉えている。

恐らくお笑いにおいて、こうした表面的な形式が担う部分は、一般的な理解よりもはるかに大きい。

文化祭の体育館ステージで、その辺の運動部員が大変つまらないお笑いを演じても大ウケしてしまうのは、それが文化祭の体育館ステージだからだ。

「布団が吹っ飛んだ」という文字列を読んでも少しも面白くないのは、それが日常的な “通常状態” から切り離されるべき理由を何ら持たないまま急に出現した文字列だからだ。

つまり、お笑いの本質とは「面白いことを言う」ことではなく、「面白く言う」ことではないかと考えている。