先月末、とてつもなく非効率的な旅行に身を窶してきた1。

その旅程の恐るべき点は、彼の島(ブルーアイランド)が黒潮の渦中にあり船がしばしば欠航することでも、それゆえ一度上陸すれば無限分の1の確率で本土へ永久に帰還できないということでもない。

ただひたすらに、行き帰りの道程があり得ないほど遠回りなことである。

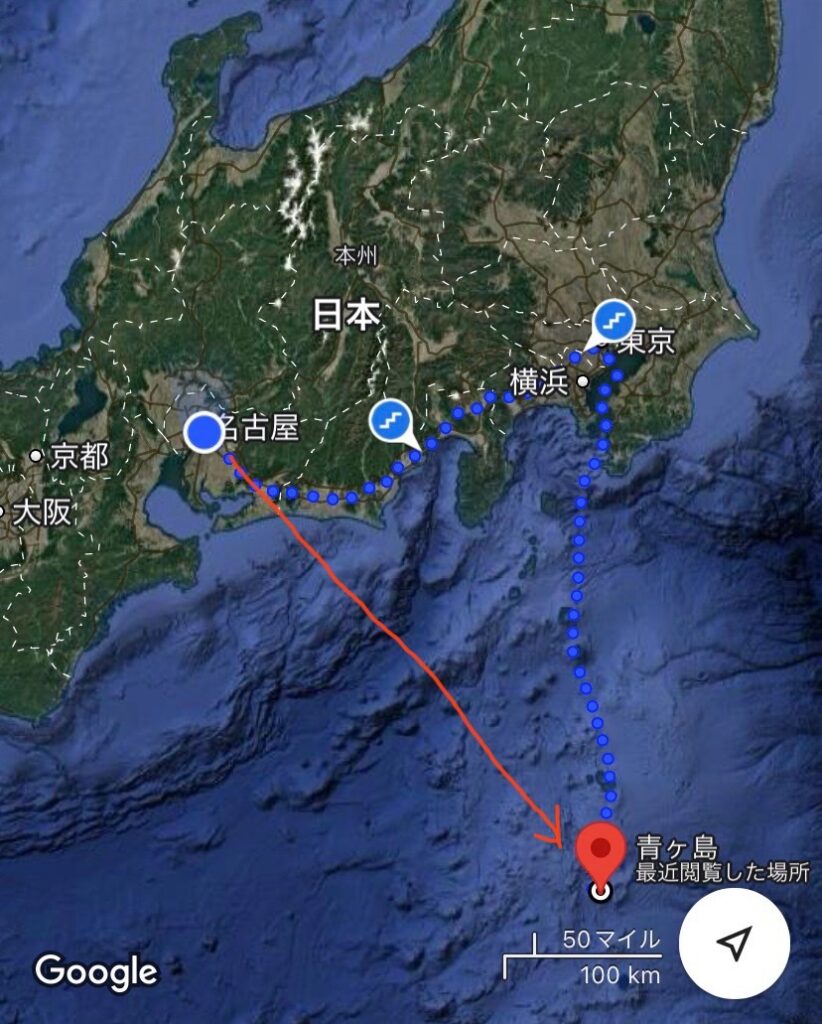

見よ、この馬鹿げた道のりを。

かつて静岡領だったらしいこの青ヶ島とかいう離島は、現在はなぜか東京都に属している。

そのため今回の旅行では、一旦東京へ出向いた後、クルリと真南へ向き直り、改めて遥か太平洋を望む旅路に出る必要があったのである。

仮に私が海鳥の類だとすれば、はなから青ヶ島へ向かって直線的に350キロほど飛翔すれば済むものを、悲しいかな私は地を嘗め這いずり回ることを宿命づけられた側の生命なので、脱炭素主義者共が泡吹きかねない遠大な道程を行くより他なかった。

今回の旅は私の発案ではない。

同行者である4人の友人――いずれもまだ大学生の後輩――に誘われ、半ば強制的に連れてこられたのだ。

というのも、この旅行の直前に私は軽度のうつ状態と診断されたばかり2で、しかも重度の船酔い体質と来ている。

場合によっては、永遠かと思われるような洋上の揺籃に吐瀉物をまき散らしながら発狂し、船の轍に不吉な幻影を見て太平洋に身を投じるとか、同行者を太平洋に投じるとか、そういった凶行に及びかねないと私は判断したのだが、結果だけ見ればそれは全くの杞憂であった。

強力な酔い止め薬のおかげで、旅の間中とくに乗り物酔いはなく、むしろ旅の中で最も印象的な瞬間の1つがこの洋上であった。

往路の十数時間、水平線以外何もない圧巻の景色が甲板の上に広がっており、端的に言って旅情をそそられた。

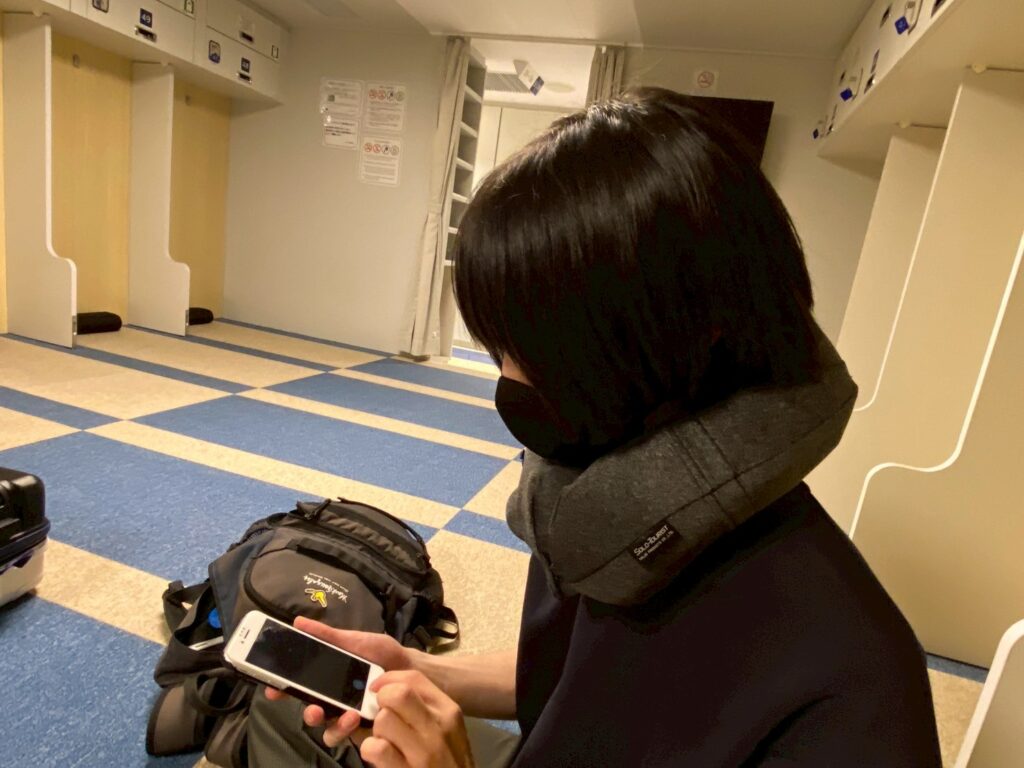

往路は、本州から八丈島を経由して青ヶ島まで、合計で13時間ほど船に乗る。

八丈島行きの船は6階建て、シャワー・レストラン付きという豪勢なものだったが、時期が時期ゆえか閑散としており、私たちは20人ほども寝られそうな広い2等船室を貸し切りで使うことができた。

床も枕も古びたコルクかと思う程度には硬かったが、中高の修学旅行のようで楽しかった。

さて、ところでこの青ヶ島には、「月よりも遠い島」とか「神の加護がなければ辿り着けない島」といった些か不穏な二つ名がついて回る。

なぜかと言えば、先にも述べた通り、この島は黒潮の渦中にあるせいで、驚異の欠航率50%を叩き出す大変辿り着きづらい島だからだ。

行こうと思っても2回に1回は失敗する計算になる。

事実、この往路の船旅でも八丈島の港に上陸できるかは運次第で、港が荒れていればそのまま本州の港へトンボ帰りもあり得たのだ。

仮にそうなれば、連続20時間乗船の過酷な船旅が確定する。

ところが今回、私は運よくファースト・トライで青ヶ島へたどり着くことができた。

もとより多少の旅程延長は覚悟の上だったが、幸運に恵まれたと言える。

ちなみに、その代わりというわけではないが、復路では台風に巻き込まれて船が出ず、1泊2日の予定が3泊4日となったので、青ヶ島の洗礼はしっかり受けたといえるだろう。

青ヶ島は、世界的にも珍しい二重カルデラを持つ火山島らしい。

詳しいことは浅学ゆえ分からないが、少なくとも火山島であるということは道を歩くだけでイヤでも知れる。

そこかしこに落ちている石が、どれも火山岩しかないのである。

当然、植生も本土とは全く違う。

年間平均湿度が85%という意味不明な気候ゆえか、本州でよく見る雑草とはかなり様相を異にする植物が生えている。

特に印象的だったのは、やたらと生えているオオタニワタリなるシダ植物、そして優雅に花を咲かせる月桃の群れだろうか。

また、野生の紫陽花(ガクアジサイ)もそこら中に生えている。

本州では野生で生えている印象のない植物だ。

しかも、土壌のpHに関わらず花の色は白である。

さて、初日は島に着くなり昼飯を食った。

島には、火山島らしく「ひんぎゃ(火の際)」なる噴気孔があり、料理に利用されている。

60℃程度の無毒無臭の蒸気が噴き出す窯が、いつでも無料で使えるのだ。

そういうわけで、芋や卵・島名物のくさやなどを蒸気で蒸して食った。

ひんぎゃの付近には、島民によって飼いならされた猫ども3が住んでいる。

地熱のせいで地面が暖かく、天然の床暖房になっているためだ。

くさやの骨は全部猫にやった。

それから、東台所神社なるいわくつきのパワースポットへと出向いた。

失恋の腹いせに7人を切り殺し、入水自殺した後祟りで天明の大噴火を引き起こしたとされるとんでもない男がまつられる神社だ。

一応縁結びの神社らしい。

ちなみに、この神社へ行くための道程は2つあり、片方は険しく短い、もう片方は緩やかで遠回りな道だ。

しかし、私たちは間違えて険しい方を選んでしまった。

これは断じて”道”ではない。

45度をゆうに超える急勾配に、申し訳程度の丸石が配置されただけの獣道を行く。

あまりの湿度にじっとりと濡れた足元は滑りやすく、気を抜けば全員揃って谷底行きである。

この勾配を引き返すなど自殺行為に等しく、とにかく上へ向かうしかないが、どこまで行ってもゴールの雰囲気がない。

決死の思いで頂上へたどり着き、帰り道に差し掛かった折、1人が突如谷底へ足を滑らせ、すんでのところで腕を掴んで引き上げるという一幕もあった。

旅先のメメント・モリは趣がある。

ご覧ぜよ、この濃霧である。

私たちが止まった旅館は、比較的新しい建物だった。

この島の野性味あふれる自然に囲まれると、清潔な宿が実にありがたく思える。

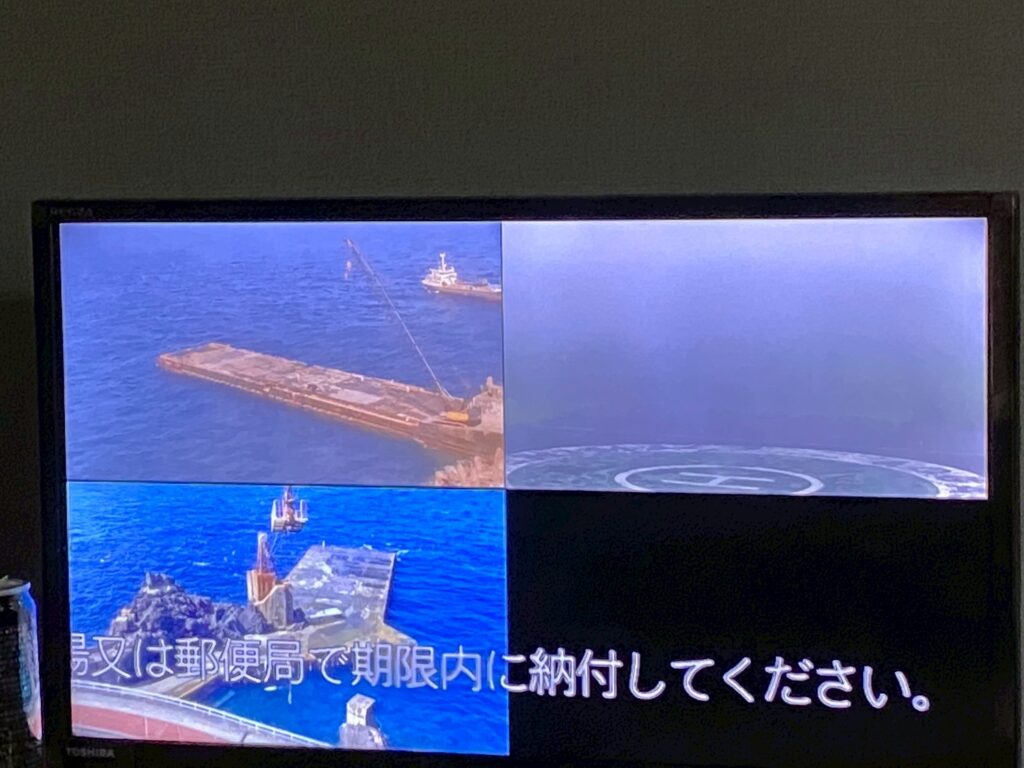

旅館の部屋にはテレビがあり、あるチャンネルでは港の様子が常にカメラで映されていた4。

台風の接近に荒れる海模様を部屋から観察していた私たちは、次第に船の欠航を予感し、実際に翌日は船が欠航したため本州へ帰ることができなかった5。

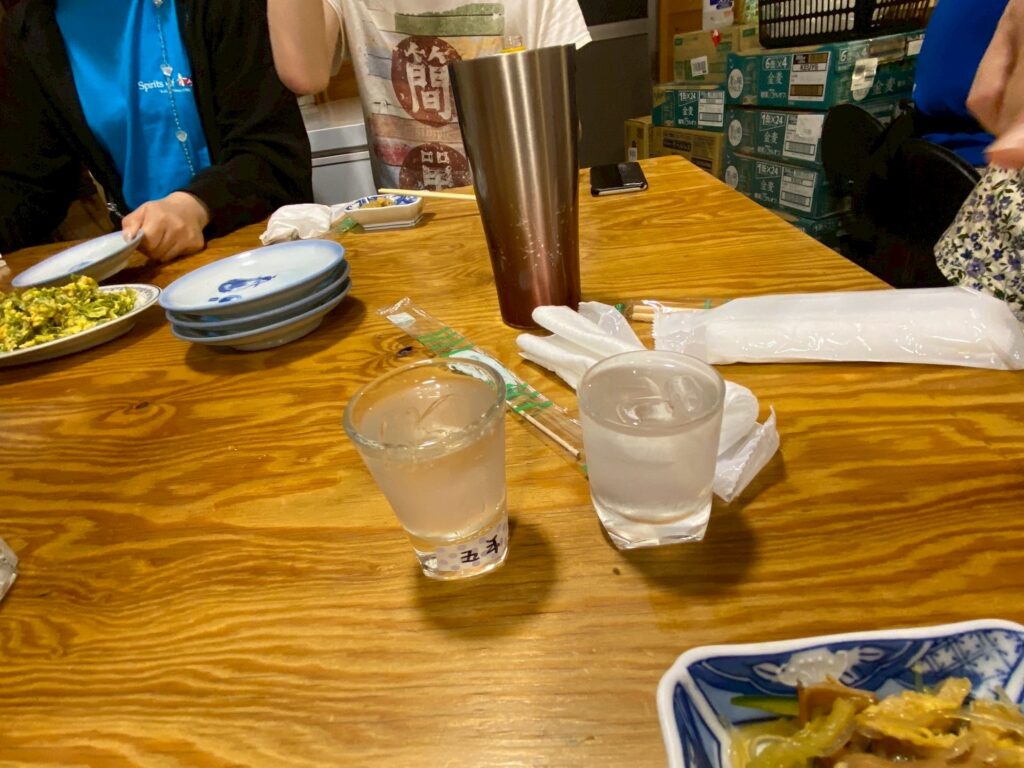

ところで、青ヶ島と言えば「青酎」であろう。

酒好きの私にとって、青酎は今回の旅行で欠かせない。

青酎とは、青ヶ島でのみ作られている原始的な芋焼酎で、大変野性的かつクセの強い風味が特徴的な酒である。

そういうわけで、青ヶ島酒造にて青酎の試飲をさせてもらった。

試飲の前には、杜氏が直々に青酎の歴史を講義してくれる。

思いのほかしっかりと講義をしてもらえたおかげで、勉強になった。

青酎は、流刑によって島へ辿り着いた6鹿児島出身の男によって作られたらしい。

特異な気候により米が育たなかったため、焼酎としては例外的な麦麹仕込みで、しかも麹・酵母共に精製されていない野生のものを使う。

麹菌は、島に自生するオオタニワタリの葉から培養するらしい。

そんな青酎の味わいは、中国の白酒にも似たトロピカルな風味とドリアン風の独特な臭気を持ち、芋焼酎としてはかなりクセのある部類に感じる。

肝臓を耐久消費財と考えている私には大変エキサイティングな体験だった。

もちろん青酎は4種類ほど土産に買った。

また、酒税法上島でしか飲むことができない伝説の青酎・初垂れも味わってきた。

60度という強烈な度数だけに、香りも一層強く、より白酒を思わせる華やかな味わいで大変良かった。

焼酎であるにもかかわらず、精油成分が多いあまりに氷で冷やすと白濁するという訳の分からなさには、「男の子ってこういうのが好きなんでしょ――?」と頬を紅くして囁く青娘を幻視する思いだ。

他にも色々とやった。

幸いにして晴天に恵まれた夜は、星空を観覧した。

逆にとんでもない濃霧が出た夜、住宅街でフラッシュを焚いて写真を撮ったらこんなものが撮れた。

港で魚を探したら、岸壁にトビハゼの類が大量に貼りついていたので、波にもまれながら観察した。

また、島の文化や音楽についてのお話を、還住太鼓奏者の荒井さんに伺った。

「還住」というのはこの島のキーワードで、かつて噴火によって無人の島となった青ヶ島に50年かけて人々が戻り住んだことを言う。

全てのインフラが消滅した島に再び移り住むというのは、想像もつかない情熱がなければできないことだろう。

ちなみに、島の売店では還住シャツが売られていた。

同行者たちはみんな買っていた。

何しろ島に台風が直撃していたので、青ヶ島から本州へ無事に「還住」するためのゲン担ぎだったらしい。

余談だが、島には当然コンビニなどはない。

コンビニどころか、イトーヨーカドーもサイゼリアもスターバックスも、およそチェーン店の類は全くないどころか、理容室は数ヶ月に1度しか島に来ないし、大病院も、高校も、信号機もない7。

島に唯一の売店では生鮮食品が売られているが、その値段というのが本土ではありえないほど高い。

キウイ一個300円、卵10個400円と、どれもおよそ倍はする。

とにかくカルチャー・ショックの連続で、とてもいい旅になった。

人生でもう1度行くことがあるかどうかは分からないが(行き帰りが大変すぎるので)、少なくとも人生で1度は行く価値がある島に思える。

P.S.

港の券売所の自販機には、なぜかドクター・ペッパーがあった。

- 本当に恋人に「旅行以降やつれた」と言われた。 ↩︎

- 元恋人と手痛く破局したことによる。 ↩︎

- ネズミ避けのために飼いならされている。 ↩︎

- 後日、海遊びで服を濡らした私は岩陰でパンツを脱いで絞ったのだが、その岩陰が監視カメラによって全島生中継されていたことに後から気づいた。もしかしたら、「港でケツを出しているあの男は⁉」と思われていたかも知れない。 ↩︎

- なんなら、行きの段階で宿の主人から「今来たら帰れなくなるから、旅行は中止した方が良い」と親切にも連絡が来ていた。しかし、私たちは愚かなので「それは織り込み済みゆえ、普通に行きます」と答えた。結果、その日に宿に来る予定だった3組のうち私たち以外の2組はキャンセルとなり、宿が貸し切りになった。実に僥倖である。 ↩︎

- 青ヶ島は流刑地であり、特に思想犯などの重罪人が流された。 ↩︎

- 厳密には、島の小学校の前に信号機は一基だけ立っている。しかし、これは生徒たちの勉強用に立っているに過ぎない。 ↩︎